近日,“面具之外”浙江外国语学院赴贵州贵阳夜郎谷实践团打破传统文化传播模式,将贵州傩文化带至波兰课堂。不同于单向的文化介绍,实践团以“共鸣交流”为核心,搭建起各国学生与中国古老艺术对话的桥梁,让傩戏在跨文化碰撞中绽放超越国界的生命力。

夜郎谷傩面像

文化共鸣:异国艺术里的“傩戏知音”

当傩戏的神秘面具与古老叙事在波兰课堂展开,各国学生纷纷从自身文化中找到“共鸣点”——来自印度的女生兴奋提及本国传统戏剧Kathakali:“演员脸上绘制色彩鲜艳的彩妆,用来表达人物性格与命运,这和傩戏面具的象征意义太像了!”

夜郎谷傩面具展示

来自墨西哥的男生也分享道:“我们家乡的传统舞剧Danza de los viejitos(小老头之舞),演员会戴夸张面具、模仿老人动作,用幽默方式讽刺社会现象。虽然形式不同,但这种‘以面具传情达意’的思路和傩戏简直异曲同工。”

学生们的分享,让傩戏不再是遥远的“异国文化”,而是能与自身文化映照的“艺术同伴”。

调查问卷回答节选(左右滑动查看)

这些回答印证了傩戏的魅力:它不是高高在上的“古老遗产”,而是能触动人心、引发向往的文化载体。

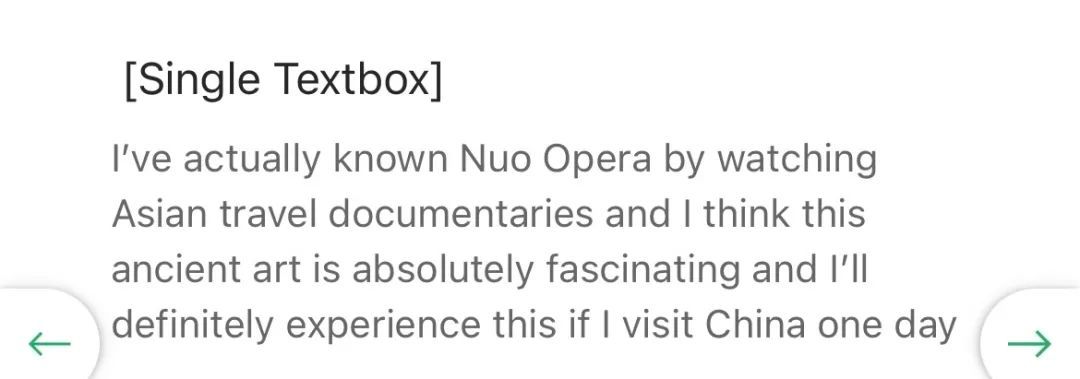

课堂微缩:文明互鉴的生动缩影

波兰的课堂空间虽小,却因这场文化交流成为“文明互鉴”的缩影。一位波兰同学在活动后感慨:“我们今天不只是了解了一种中国传统艺术,更通过它看到了人类文明的多样性和相通性——原来不同文化里,都有‘用艺术表达心灵’的共同追求。”

团队成员在波兰当地高中进行傩戏科普

这正是跨文化交流的意义所在——当不同国家的年轻人围绕一门古老艺术展开对话时,他们所看到的不只是异国的“他者”,而是与自己文化相互映照的人类共性。在这种共性之上,尊重与理解才真正生根发芽。

傩戏,作为中华文化的一枚古老印记,正在跨越国界,激起全球青年心中的文化回响。而这份回响,也必将成为未来更广阔文明交流的一部分,久久回荡。

“面具之外”浙江外国语学院赴贵州贵阳夜郎谷实践团

指导老师:吴小慧

团队成员:

22口译班 王宇佳

22口译班 徐屹紫涵

22口译班 杨双如

22口译班 陈棋荧

22口译班 金奕含

22口译班 曾婧萱

22口译班 马银聪

22翻译1班 康翠玲

23口译班 李雨璇

23口译班 徐 丹