为了探寻红色文化与海岛非遗的延续之道,近日,“千贝承韵”浙江外国语学院赴温州洞头北岙街道实践团走进温州市洞头区,在望海楼的红色印记与贝雕工坊的匠心传承中,为文化传承注入青春力量。

登临望海楼,红色记忆里汲取力量

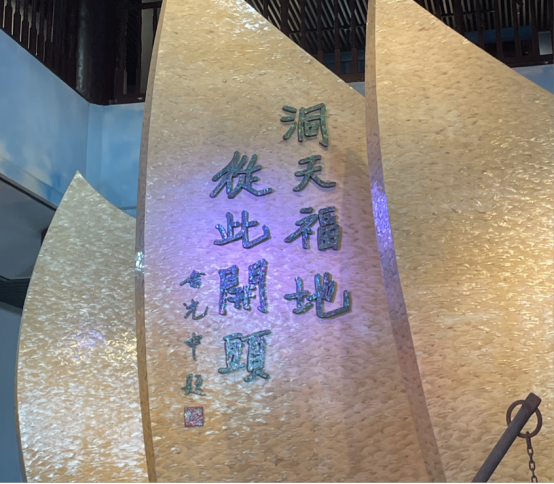

实践首站,团队登临望海楼。这座矗立在东岙村山顶的建筑,既是红色教育地标,更是东南海防文化的缩影。沿山路而上,队员们眺沧海、瞰列岛,直观感受东南海疆的壮阔与战略意义。

楼内展陈着海防史料与影像,记录着新中国成立后洞头部队保家卫国的事迹,尤以“海霞”女子民兵连故事动人——一代青年女子披甲守疆,诠释“爱岛尚武、励志奉献”精神。

队员们在讲解员引导下梳理红色素材,热议“新时代国防教育”,让红色记忆在思考中愈发清晰。“站在望海楼,似闻海风号角。”23级英语7班叶嘉琪的感慨,道出青年对红色精神的深切体悟。

探访贝雕坊,指尖技艺中触摸文脉

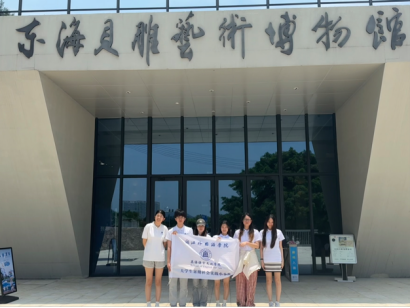

离开望海楼,实践团走进贝雕博物馆与非遗传承人林老师的工坊。博物馆内,百余件作品按“源起”“匠心”“传承”“创新”分列,东海渔村的烟火、妈祖祈福的庄严跃然贝壳之上,尽显“指尖非遗”的魅力。

在工坊,队员们全程观摩贝雕制作:选壳时的精挑细选,打磨时的反复摩挲,拼贴时的巧思布局,每一步都藏着匠人的耐心。“有人坚持,贝雕就不会消失。”林老师的话掷地有声,他还鼓励青年用短视频、文创让老手艺“活”起来。队员们亲身体验贴画制作,从粗壳到细花鳞的蜕变,让大家真切触摸到非遗与自然、历史的对话。

红韵匠心交织,青春对话文化根脉

走出实践地,队员们心中满是触动。望海楼的红色故事与贝雕坊的匠心传承,虽形式不同,却同样承载着民族根脉.

“红色文化不能止于参观,非遗技艺也不能停留在展柜。”成员朱晓燕说。团队将通过整理调研资料、撰写心得报告、策划短视频与多语宣传手册等方式,让红色记忆和传统艺术在青年群体中焕发新活力。

短暂的社会实践虽已落幕,但红色精神与文化传承的火种将长久燃烧。队员们将以更饱满的热情投身理论学习与社会服务,努力成为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代青年,用青春守护文化根脉,用行动书写家国情怀。

“千贝承韵”浙江外国学院赴温州洞头北岙街道实践团

指导老师:白天依

团队成员:

23英语7班 朱晓燕

23英语7班 叶嘉琪

23英语7班 林诗捷

23英语7班 潘梓瀚

23英语7班 陈慕寒

23英语7班 吴 卓

23英语7班 杨思琪