“一团泥,七十二道工,千度窑火淬匠心。”道尽了紫砂艺术的深邃与艰辛。近日,“陶韵传承”浙江外国语学院赴湖州长兴实践团走进享有“中国紫砂之源”美誉的长兴县,在古朴艺馆与匠心工坊的交融中,探寻紫砂非遗历史脉络,体悟传统制作技艺,解码紫砂文化传承与创新发展的融合之道,为紫砂文化的传播注入青春动能。

�

�

01艺馆探秘,触摸紫砂历史脉络

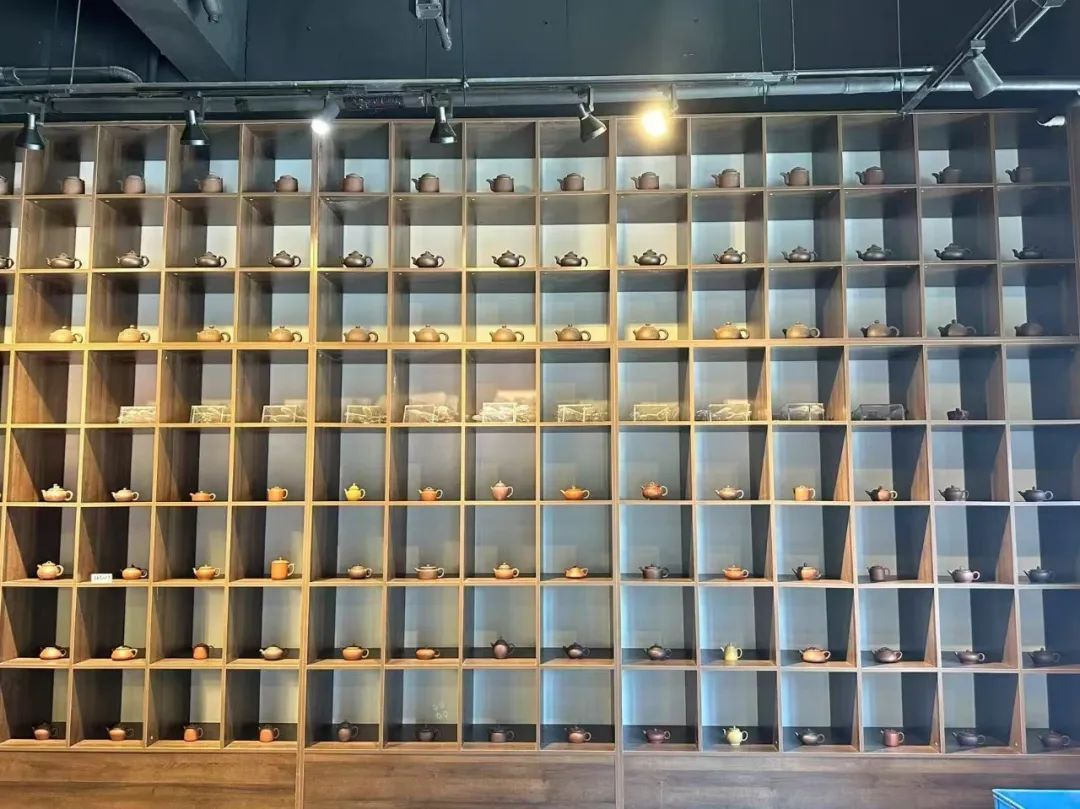

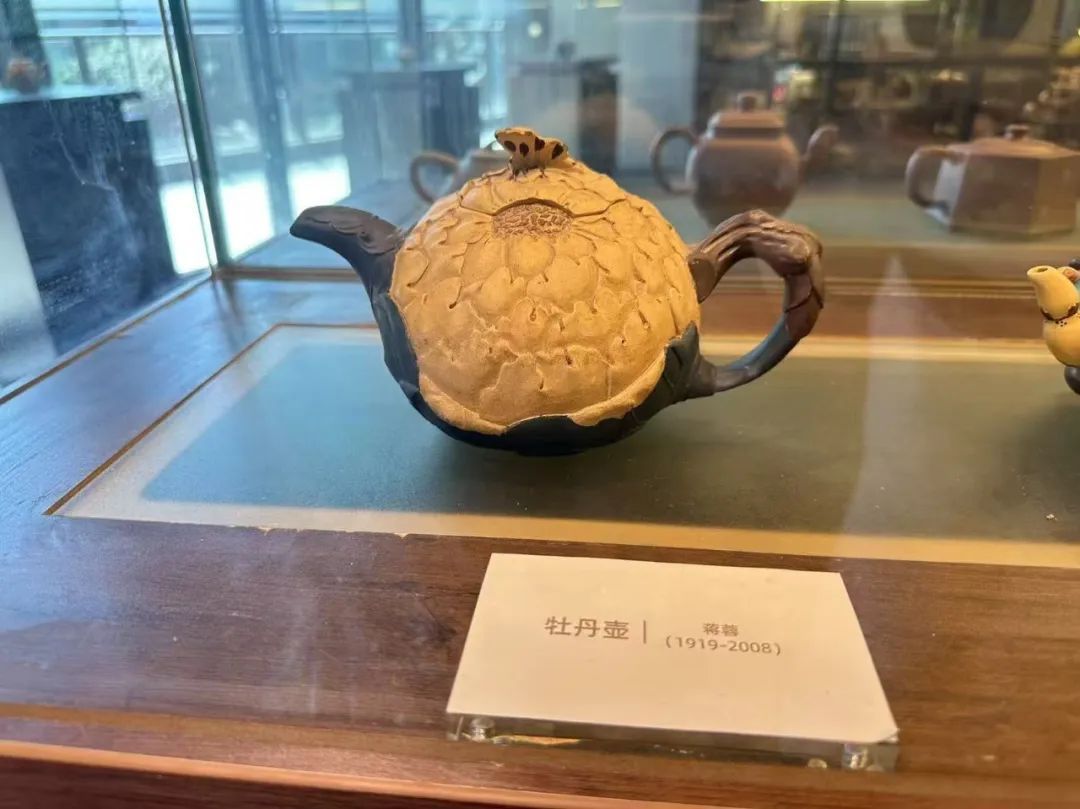

实践首站,团队来到蒋氏紫砂壶陶艺馆。馆内一件件造型各异、气韵生动的紫砂艺术品,宛如一座紫砂艺术的微型博物馆。从古朴典雅的传统光素器,到精雕细琢的花货、筋纹器,琳琅满目的展品诉说着紫砂泥千变万化的艺术可能性和深厚文化积淀。蒋蓉的牡丹壶、蒋淦春的梅桩壶等作品,更让成员们直观感受紫砂艺术的传承脉络,深刻体会“一团泥,七十二道工,千度窑火淬匠心”的底蕴。

�

�

02匠心观察,体悟紫砂历史脉络

在传承人工作坊,成员们近距离观摩紫砂制作全流程,感受“七十二道工”的精妙。炼泥时,老师傅反复捶打揉捏,让泥料逐渐细腻柔韧,诠释“泥性需驯服,非一日之功”;塑型时,木搭子、转盘等工具在传承人指尖流转,泥片被精准拍打镶接,演绎“方非一式,圆不一相”的美学;刻绘时,刀锋深浅疾徐间,花鸟虫鱼的灵动神韵渐显,展现“毫厘之间见真章”的技艺。虽未亲历烧窑,但龙窑历史与现代烧成技术的展示,让大家对“千度窑火定乾坤”充满敬畏。

�

�

03深度对话,探寻传承发展路径

实践团与蒋氏紫砂代表性传承人围绕“紫砂非遗在新时代的传承与发展”展开专题访谈。谈及国内传承,传承人坦言面临技艺习得周期长、年轻人意愿不足、市场良莠不齐等挑战,同时分享了与设计院校合作、利用新媒体传播、进校园开体验课等创新路径。关于国际化,传承人指出紫砂“双重气孔结构”的材质美感与文化内涵是核心竞争力,认为可通过国际展会、讲好“壶文化”故事、中西设计融合等拓展市场,并寄语学子:“用世界的语言,讲好我们紫砂的中国故事。”

04青春感悟,共担非遗传承之任

走出蒋氏紫砂壶陶艺馆,成员们感触颇深。手中虽未沾染紫泥,但传承人指尖的专注、刻刀下的匠心、面对困境的坚守与创新求变的智慧,以及那些在窑火中涅槃重生的艺术品,都已深深烙印在每个人心中。

陈张玲感慨:“做壶如做人,要沉得下心。这份专注在快节奏时代尤为珍贵。”李雅芸作为英语专业学生,深感使命:“要以英语为舟,向世界阐释紫砂中的东方哲学。”杨婷婷则计划将紫砂元素融入教学:“让传统技艺通过课堂活起来。”杨心如意识到传承紧迫性:“需持续探索,为非遗创新贡献力量。”

一把紫砂壶,承载千年匠心;一场青春行,接续传承使命。实践团以观察与思考,为紫砂技艺的新时代传承注入活力,这场“泥与火”的对话,正在延续。

“陶韵传承”浙江外国语学院赴湖州长兴实践团

指导老师:徐舒仪

团队成员:

23英语师范5班 陈张玲

23英语师范5班 李雅芸

23英语师范5班 杨婷婷

23英语师范5班 杨心如