7月17日,浙江外国语学院“糖译”实践团(TangVisionProject)走进义乌,开展“咬一口文明”世界糖文化系列实践活动,以“甘味同源”为理念,深入挖掘中国与世界糖文化的千年联结,用镜头记录丝路甘味在义乌这座“甜城”的交融共生,让文明互鉴的故事随甜蜜滋味流淌。

实践团与巴勒什(中间)以及中国经理(左二)合影

初见甜店:跨越山海的甜蜜缘

推开Sweet Life的店门,中国国旗与店内橙色相映。店内的土耳其面点师巴勒什热情招呼:“尝尝改良版巴克拉瓦!”中国经理王泽辉详细介绍了小店因店主阿布杜拉因爱中国功夫携手艺扎根义乌的过程,讲述中满含对中华文化的深情。学生领队向店经理说明来意,希望以甜品为切口探索“土耳其·小商品城”的文明共振,经理激动道:“甜蜜需要分享,希望通过你们的视频,能让更多人喜欢上它们。”

镜头捕捉:指尖的甘味密码

实践团聚焦三组“糖与丝路”的故事拍摄世界糖文化系列短片:从“印度·鸡毛换糖”看技术的跨区域传递,从“阿拉伯·义乌商铺”探贸易网络中的文化共生,从“土耳其·小商品城”品全球化浪潮里的文明共振。

实践团摄影组拍摄巴勒什制作甜品过程

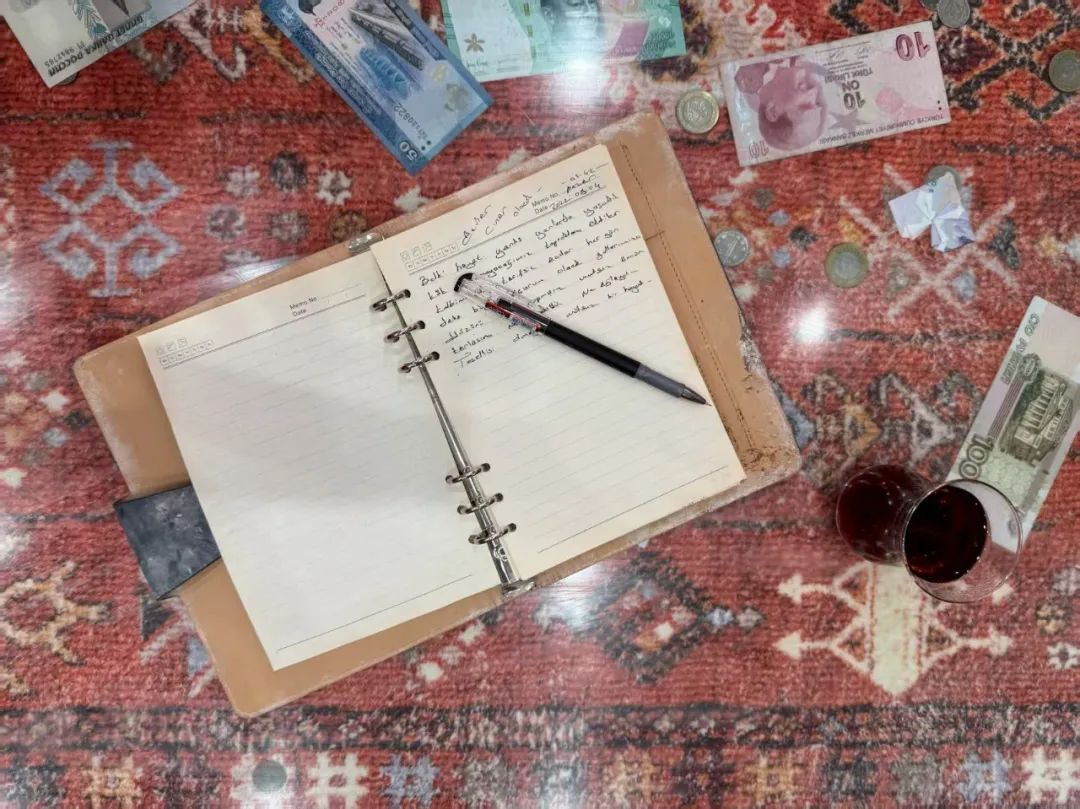

现场,巴勒什用翻译器确认“减糖”需求,指尖翻飞制作“库纳法”:酥皮经火淬炼,淋上红糖与白砂糖调和的糖浆,撒上开心果碎,一份适配中国口味的甜品即成。成员们了解到,阿布杜拉与巴勒什每日收集意见,根据反馈调整糖分,还用红糖替代部分白砂糖融合中东风情。成员比划“HongTang”,巴勒什立刻竖拇指,以手势示意红糖已经添加在甜品之中——语言不通,舌尖共鸣早已跨国界。

巴勒什制作的土耳其甜品

对话甜匠:甜蜜里的文明共鸣

拍摄间隙,一场围绕“糖”的深度交流在实践团与巴勒什之间展开。这不仅仅是对一种关于“甜蜜”的探讨,更是一次对文明交流史的追溯与感悟。巴勒什与团队成员分享了糖跨越洲际的传奇旅程:它起源于新几内亚的甘蔗,在古印度匠人手中实现了结晶提纯的技术飞跃;经由阿拉伯商人的驼队与帆船,甜蜜的结晶传遍地中海沿岸;最终,承载着不同文明智慧的制糖技艺,与中国文化相遇,如今绽放在义乌这座当代“丝绸之路”的枢纽。每一粒糖,都仿佛是一个微缩的文明载体,串联起跨越时空的对话。

糖的传播史,本质上是一部活态的人类文明交融史。从巴勒什根据中国口味调整糖分配比、创新使用红糖的细节中,成员们看到了主动适应与相互尊重的文化交流智慧。巴勒什坦言,在义乌工作让他深刻体会到不同文化背景的人们对“甜”的共同喜爱。“甜是世界的语言,”他感慨道,“在这里制作甜品,不仅是手艺,更是连接不同文化的桥梁。”

临别之际,巴勒什将新鲜出炉、散发着诱人香气的“库纳法”分赠给实践团成员。酥脆的口感包裹着恰到好处的甜意,这份精心调制的甜蜜,不仅是对味蕾的犒赏,更是对文化理解与包容精神最直观的诠释。

�

�

甘味之思:青春镜头续文脉

23英师5班龚煊宁感慨到:“对‘甜’的追求共通,口味调整就是文明理解的过程。文明交融需坚守本真与包容创新。我们作为‘甘味密码’的解读者,我们希望通过视频让人们看见不同文化的美好,而糖文化里的交流智慧正是‘活遗产’,我们青年应该让这份‘甜’继续流淌。”

未来,实践团将继续以“甘味同源”为纽带,用镜头记录更多文明交融故事,让丝路甜蜜焕发新生。

团队名称:“糖译”实践团(TangVisionProject)

指导老师:毛巍蓉、赵春兰

团队成员:

23英师5班龚煊宁

23汉师3班樊芯瑜

23小教1班傅安琪

24网新1班谢一凡

23艺科4班郑贻然

24网新1班樊浩宇�