“这段时间里,我学在北大,行在北大,感受着这所顶级学府丰厚的文化底蕴,真正领教了'学问'二字的重量。”近日,英文学院22英语(师范)2班叶嘉炜入选校赴北京大学暑期学校学习交流项目,前往北京开启了14天的学习,让我们一起来听听他有怎样的收获和体会吧!

(左1为叶嘉炜)

学在北大——知识汲取与思维碰撞

我选修的核心课程是北京大学新闻与传播学院副院长陈开和教授讲授的《媒体与国际关系》。陈教授的授课深入浅出,善于将复杂的理论通过生动贴切的现实案例行阐释,将晦涩的概念变得清晰易懂。通过系统学习,我逐步构建起关于国际关系基本范式和媒体运作逻辑的理论框架,深刻理解了媒体在国际政治中的角色以及两者之间复杂的互动关系。

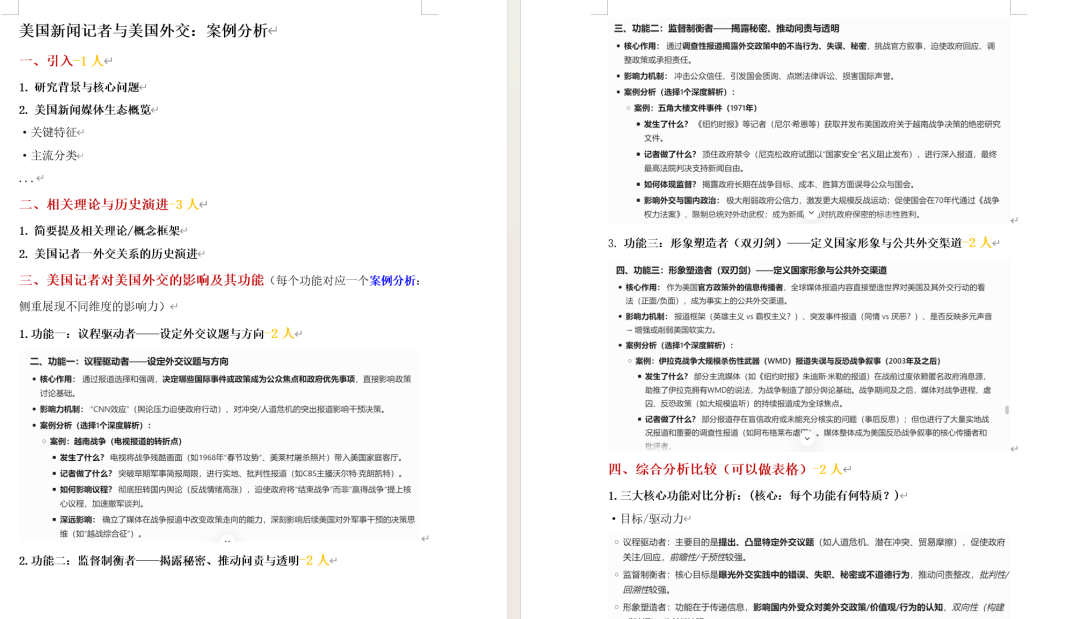

在小组作业中,我和同学们围绕 “美国新闻记者与外交政策” 展开专题研讨。我们的小组成员背景多元,在合作中,大家充分发挥各自所长:国际政治专业的同学负责搭建理论框架和分析视角、法学专业的同学关注规则与伦理层面、计算机专业的同学利用数据工具辅助信息搜集与可视化呈现,我则结合语言与传播知识,负责内容整合与项目部分展示。这种跨学科的思维碰撞,拓宽了我的认知维度,激发我对于课题的深度思考。

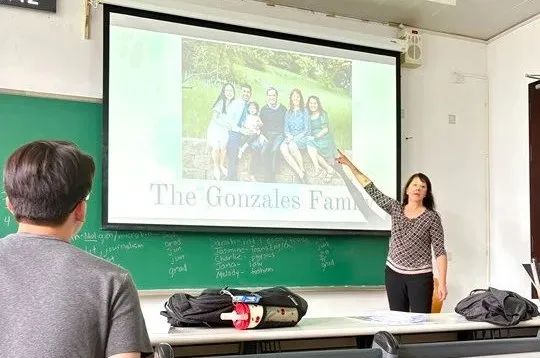

除了主修课程,我还旁听了《高级英语口语》课程。授课的是一位来自美国的资深外教,她欣然同意我旁听的请求,并在课堂上与我互动。她从元音、辅音的基础发音矫正入手,辅以英文歌曲和精心设计的“复杂”绕口令进行趣味练习,课堂氛围轻松活泼又参与感极强。她分享的沉浸式教学、任务型教学法和强调语言交流的本质与文化理解的教学理念,为我英语教学和语言学习提供了许多新颖的思路。

北大图书馆也是我课余常去之处,馆内浓厚的学习氛围更是让我印象深刻:无论何时前往,阅览室内都座无虚席,随处可见学子们或埋头苦读,或轻声讨论,或对着电脑专注写作的身影。整齐的书本、亮着的屏幕,构成了一幅动人的求知图景。

(北大图书馆)

北大生活——人文与自然的交响

北大的校园之美,令人流连忘返。随处可见设计精巧、略带俏皮的文明提示标语;宣传栏里展示着优秀学子的风采和学术成果;公告板上张贴着丰富多彩的讲座、社团活动信息。尤为幸运的是,我抵达之初,恰逢北大各学院陆续举行毕业典礼。那几天,百周年纪念讲堂前成为最热闹的地方,随处可见身着学位服的毕业生们与师长、同窗、家人合影留念。校园里悬挂着祝福毕业生的温馨横幅,设置了各式各样的毕业主题拍照点,这种充满人文关怀的校园氛围,让人倍感温暖,也让我深刻体会到一所顶尖大学对学生个体成长的重视与温情。

乐在京城——历史触摸与文化延伸

北京作为历史文化名城,其丰富性远不止于此。我利用课余时间探访了诸多名胜:在鼓楼感受老北京的市井风情,于什刹海领略湖光夜色,驻足天安门广场感受国家象征的宏伟,在紫禁城的红墙金瓦间触摸历史的厚重脉络。这些实地探访丰富了我的历史文化,使我对中华文明的博大精深有了更为深刻的认识。

(颐和园)

写在最后

短短数日的北大暑期学校之旅,是一次满载而归的启航。从初抵燕园办理入住、漫步未名湖畔,到沉浸于陈开和教授深入浅出的媒体与国际关系课堂,参与跨学科的小组协作;从旁听妙趣横生的高级英语口语课,感受外教的包容与启发,到图书馆中浸润于浓厚的学习氛围;从流连于如画的校园景致,亲历温馨的毕业季文化,到探索北京丰富的历史人文与自然景观。

这一切珍贵的收获与难忘的体验,都离不开学校与北大的深度合作带来的宝贵平台和学习交流机会。这份经历不仅滋养了我的学识,更将激励我在未来的学习与探索中,不断汲取养分,努力成长。