近日,学校召开第一次教育对外开放工作会议,以“深化改革,追求卓越,以高质量教育对外开放助推学校转型升级”为主题,深入探讨教育对外开放的新趋势、新挑战和新机遇,共同谋划学校未来国际化发展的新蓝图。

外交部集邮协会前秘书长马小玲,教育部国际合作与交流司副司长陈大立,浙江省人民政府外事办公室党组成员、浙江省人民对外友好协会专职副会长邢绘东致辞。浙江外国语学院校长、党委副书记张环宙致欢迎辞,作工作报告和总结讲话。副校长、党委委员柴改英主持。在校党政领导班子成员出席会议。

在会议上,英文学院李乐老师、23口译班沈陈飞同学围绕“外交封进课堂”这一主题分享了他们的故事:

李乐老师发言

尊敬的各位领导、亲爱的马小玲老师、各位老师:

大家下午好!很荣幸站在这里分享关于外交封的故事。首先,我非常感谢校领导、英文学院领导以及马老师对我莫大的信任,能让我在去年三月第一时间就参与到了“外交封进课堂”的筹备活动中,并且参与了多次实践。我以老师和学生的双重身份参与到活动中,收获颇丰。而我想分享的,可以用两个关键词来表达——一个是“连结”,一个是“生长”。

我先来聊聊 “连结”。我参与了三次国际课堂外交封环节的筹备工作。一次是基里巴斯青年领袖团访问,一次是阿联酋学生“汉语桥”结营仪式,还有一次是发展中国家外交官员汉语文化研修班来访活动。三次活动都有介绍外交封的环节,也有赠送外交封或者专门设计的纪念封的环节。每一次,我都能感受到外交封所带来的那种跨越国界、超越语言的连接感。

我做过细致的观察:一开始,同学们得知要参加基里巴斯青年团访问的接待活动时,大家的第一反应是:“基里巴斯在哪里?”我引导他们查找地图,原来基里巴斯在赤道那边。同学们都感叹:“原来在这里呀!好远呀!”外交官员访问的那次也一样,同学们会去地图上找来访的国家,然后感叹:好远呀!当同学们见到外国友人时,他们很友好,互相问名字,说说自己的情况,首先建立起了个人友谊。但是,当外交封环节,当外交封被展示和作为礼物赠送时,我观察过同学们的表情,真的,一切都不一样了。我看见他们脸上纷纷展露出欣喜,我也非常理解那种欣喜,因为那些纪念和对方国家友好建交的纪念封,让同学们意识到:那些原本看似在地图上距离我们很遥远的国家,瞬间和我们产生了某种神奇的连结,同学们那种刚刚建立起来的个人友谊,瞬间就有了宏大的国家友谊作为其背景,同学们一下子意识到那种深刻的连结感——原来,早有国家的外交历史为当下的个人友谊做了铺垫和准备。

其实,对于外国友人,也是一样的。印象特别深刻的是,在外交官员来访的活动中,我方学生上台发言。因为要介绍外交封,所以提到了我国与每个来访国家友好建交的故事。而每一个国家的外交官员,听到自己国家的名字被提及,都会激动地起身,鼓掌,全场的气氛也立马热烈起来。我深深地体会到,在这样的国际课堂中,外交封不单单只是历史或国家关系的象征,而成为了一种真实而亲密的人际连结的桥梁。让每一个人在宏大国家友谊的背景中,感受到被尊重、被看见,也让整个场域充满了热情与共鸣。

接下来,我说说第二个关键词“生长”。这个词,其实是我以“学生”身份的体会。而我的老师,正是马小玲老师。在数次为国际交流课堂筹备外交封环节的过程中,我从马老师那里学到了许多宝贵的经验。让我印象最深刻的,是东语学院承办阿联酋学生“汉语桥”春令营活动时,马老师带着我全程参与了一枚纪念封从构思到成型的完整过程。从纪念封的设计元素选取、组合与揣摩,到整体布局的排布,再到纪念戳的设计、邮票的搭配,乃至每一项尺寸数据的精准确定,每一个环节都复杂而精细。在这个过程中,我深刻感受到了一枚纪念封诞生的不易,同时马老师那些设计过程中的思考,让我更深刻认识到,纪念封上的每一个元素都蕴含着值得细细体味的意义。它们不仅是设计语言的呈现,更是符号的对话:邮票与邮票在对话,国徽与国徽在对话,文化标识与文化标识在对话。这些符号交织在一起,形成了一种跨文化交流的深层次表达。

更重要的是,我发现这些符号所构成的对话,其实为课堂教学提供了无限的“生长点”。每一个元素,甚至每一个细节,都是跨文化探讨的起点。我们可以看大屏幕上呈现的这枚纪念封。这是马老师为阿联酋春令营活动特别设计的。左下角,我们可以看到中国的国家大剧院与阿联酋的迪拜未来博物馆,他们都是椭圆形的,排在一起很和谐,很有共鸣感。这一设计深深吸引了我,我去查了这些建筑背后的故事,然后突然灵感迸发,写下了一篇题为《大剧院与博物馆的对话》的文章,用一种拟人化的方式,试着解读纪念封背后那鲜活的历史与深远的意义,并试图寻找二者之间的连接点。写完,我把这篇文章作为作业交给了马老师。这是一份自发的作业,并非马老师布置的,就是那种欣赏和思考后,有一种冲动,让我忍不住想写下来。对这枚纪念封思考不仅深化了我的文化理解,也让我看到了跨文化交流无尽的可能性。

所以,当我说“生长”这个词时,它不仅是我个人体验的总结,更是对外交封在课堂中的哲学意义的思考。纪念封上的每一个符号,都是叙述;每一次叙述,都是两国文化符号系统的一次对话。这些对话并非静止,而是生长的——它们延展出无尽的探索方向,它可以激发学生对于跨文化对话、历史解读与文化创造的深入思索。它会成为课堂上的知识发源点,它的意义不仅在于记录和象征,更在于启发和创造。感谢大家的聆听!接下来有请沈陈飞同学。

23口译班沈陈飞同学发言

尊敬的各位领导,各位老师:

大家下午好!我们的故事还要从一只叫做“和平方舟”的大船开始讲起。

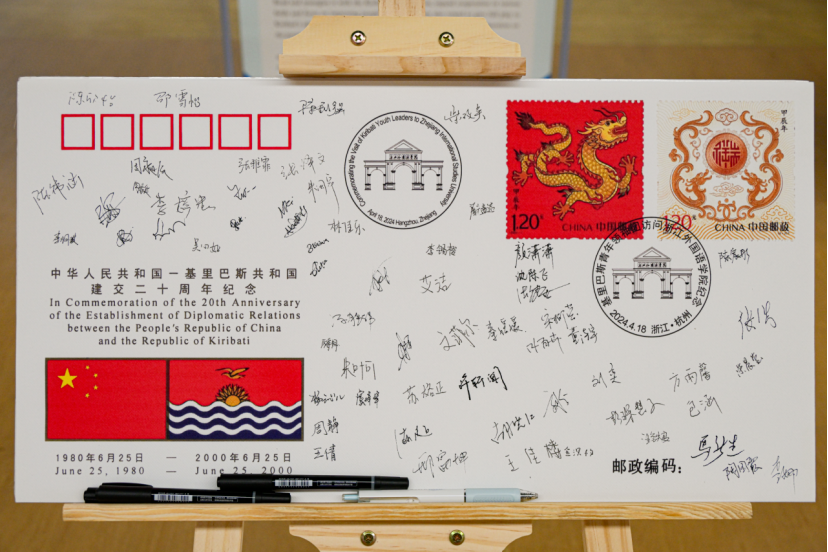

当基里巴斯青年领袖团的成员们穿着色彩艳丽的服装,和我们一同踏上了那只大船;当他们来到浙外图书馆四楼,看到满满陈列着的中国艺术作品的时候,他们都被那动人的中国风韵深深吸引,醉心其中。来访的青年团们兴奋不已,唱起歌跳起舞来,给同学们展示着他们的传统文化风采。到了“外交封”环节,我们相继回顾着过去,从疫情时代的艰辛困苦,到一带一路共同走向繁荣,驶出的方舟承载着我们共克困难,共同发展的美好理想。我们回看着过去,期待着未来。随着那一封意义十足的外交封被呈递上来,所有人都为之所叹。随着那一封外交封的递出,我们的故事讲得动人不已。

当阿联酋的“王子公主们”怀着如同玫瑰般炽热的心来到中国为我们献上舞曲,当阿联酋的青年大学生们来到中国和我们的同学们一同学习交流。在长达半个多月的深入交流后,深厚的友谊在两国青年之间牢牢缔结了下来。所有人来到会场里听我们讲述着“外交封”的故事,用马克笔在我身后这张大大的特制封上签下了自己的名字,签下了时代青年们的序章。精致的外交封承载着我们的友情,玫瑰般的热情。大大的邮戳盖着“留下”,这是多么美丽动人啊!

我记得在一次跨文化交流活动上陶国霞老师曾经问我们:你们知道安提瓜和巴布达吗,你们去过安提瓜和巴布达吗,你们知道那儿是怎么样的吗?在座的几百来号学生全部都一言不发,面面相觑。陶老师对大家说:“你们还是太缺少实践的意识了。实践出真知!你们一定要亲自去发现问题,认识问题再去解决问题。这样才能学到真正的知识。”在一次次的跨文化交流活动中,我碰到了很多的问题,但当我亲自去实践的时候,答案便一个个的浮现了出来。从对于一个国家的认识,到对于他们文化的深入了解,再到和青年们交流得到感悟和启发。我的知识不断地得到积累,我的兴趣也被极大的激发着。在跨文化交流中,我们也切实地意识到这个世界的异彩丰呈,多样绚烂。世界是充满着无限可能的,即便当下我们面对着许许多多的困难和挑战,但是和平与发展一定是我们时代的主题。青年们也不断加深着对于彼此的了解,共通踏步向前走。

我们一同见证着过去,我们一同奋斗在现在,我们一同建设着未来。随着一枚枚外交封的递出,我们的故事讲得也越来越动人。递出外交封的过程虽然短暂,却是凝练着双方青年们美好的交流。小小的外交封,却是我们过去努力的凝结,却是我们同世界和平的象征。过去的方舟或许已经靠岸,过去的桥梁或许已经被塌满了脚印。而如今新的方舟也已经启航,新的桥梁已经架起。沟通着海洋,连通了大路。带领我们去往世界的每一个地方。

我们的故事还在继续。

当外交官员们来到我们的课堂中时,同学们热情洋溢,激动不已。大家和外交官员们深入交流,主动学习。他们也讲述着自己求学工作的经历,遇到问题时的想法做法。这些宝贵的经验深深激励着同学们。我们以实践作为知识的应用,我们以实践作为学习的方向和导向。我们用实践开拓了新的课堂模式,我们打开了跨文化交流进课堂的大门。我们开创了创新课堂的新模式,我们打开了创新课堂的新格局。

我们的故事还远远没有就此结束,我们的故事还在洋洋洒洒地写着。我们是多么幸运地生在了这样一个时代,我们浸润在人文的气息之中,我们播种着和平与发展的种子。在未来,也会有更多的方舟和大桥。而我想,这个故事的名字叫做,中国故事。而这个中国故事,是正由中国青年之口讲述的新篇章!

明德弘毅,博雅通达。在浙外,我们以自己的语言能力,为服务新型国际关系而不断努力。集古今之精华,汇天下之英萃。我们,浸润在人文的海洋中,我们,也正以我们浙外青年的语言,讲述着一个妖娆多姿而又洋洋洒洒的青年中国故事。

谢谢大家!

据悉,英文学院近年来在专业课教学、对外交流、整班制接待等工作中积极推进“外交资源进课堂”,以外交封作为线索,通过一系列创新的教学方法和实践活动,将外交资源有机地融入到教学中,推动青年学子文明交流对话。