7月16日至18日,在英文学院关工委副主任、“红色导师”潘作仁的带领下,“畲语传韵·史脉传情”浙江外国语学院赴景宁畲乡社会实践团队前往景宁畲族自治县开启非遗探索之旅,沉浸式触摸畲语传承的温度,探寻民族语言的延续脉络。

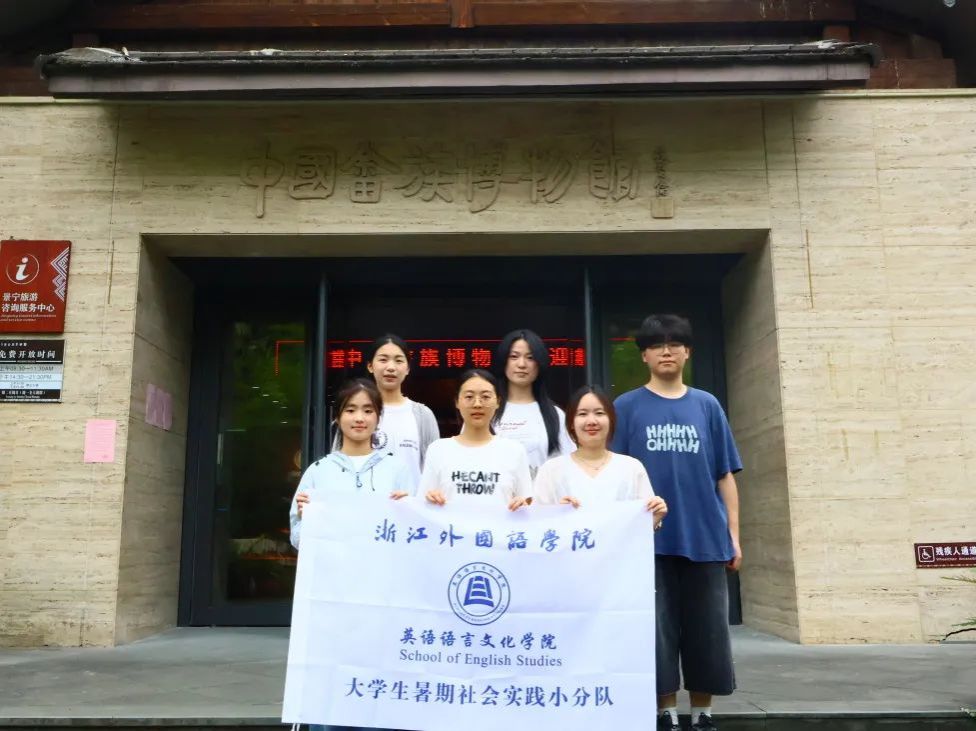

参观博物馆,感知畲语初印象

踏入中国畲族博物馆,畲语的独特图景缓缓铺陈在团队成员面前。在这个畲族文化的“基因库”里,大家从起源发展到民俗风情,全方位了解了畲族文化的脉络。在山歌展区里,福安调、霞浦调、景宁调的畲族歌声萦绕,“俗不离歌” 尽显畲歌地位。在“三月三”展区,同学们体验学习了“茶”(tsha²¹)、“山”(san³³) 等畲语词汇发音,“这既是日常交流符号,又在节庆中升华为文化表达,让我们懂了畲语与畲族生活的深度交融。”24英语7班方舟感慨道。

寻踪图书馆,蓄力畲语传承

为了给后续实践研究储备理论养分,队员们前往了景宁畲族自治县图书馆,阅读了《畲语古韵》《凤凰山畲语》 等书籍文献。这些书系统梳理畲语语音、词汇、语法,揭示了畲语文化特征,帮助成员们建立起对畲语语言的总体概念。同时,通过与其他方言的对比,大家对于畲语的独特性有了更深刻的认识。

对话传承者,聆听畲语守护声

团队成员拜访了浙江省非物质文化遗产畲族民歌传承人蓝景芬,针对畲语和畲族民歌的联结与传承进行交流。她向成员阐释畲语与畲歌的共生关系:畲语是畲歌根基,畲歌是畲语最鲜活的文化载体。面对传承挑战,她强调 “兴趣是最好的老师”,唯有激发年轻人对畲语、畲歌的热爱,传承之路才能行稳致远。成员们还学习了用畲语朗读诗歌,抑扬顿挫的音调、独特的押韵,尽显古老语言的底蕴与风采,切实触摸到畲语的灵魂。

团队成员们与景宁畲族自治县民族中学原书记兼校长、中国少数民族声乐学会会员蓝延中进行了交流,听他讲述自身与畲语的不解之缘,以及研究传播畲语的困境与方法。讲述中的生动实例让同学们对于畲语与汉语、畲语与音乐有了更深的认识。关于畲语传播,蓝老师有着清晰规划:从学校教育播种,到社会层面推广,个人助力与政府支持协同,构建全方位传承网。

民俗新体验,畲语在实践中“活”起来

村落间,畲族老农唱起嘹亮的农耕歌,畲语词汇随着农具起落自然流淌。团队成员跟着节奏学唱,体会到畲语在生产劳动中的实用智慧。文化广场上,竹竿舞的清脆节拍响起。“开合”(kʰai³³ hɔp²¹)、“跳跃”(tʰiau⁵⁵ iau³³)等指令词伴随着脚步起落,畲族姑娘用畲语喊着节奏,欢声笑语里,畲语不再是书本上的符号,成了能互动、能感知的“活文化”。

从中国畲族博物馆里畲语与生活交融的初印象,到畲歌课堂里畲语的鲜活韵律,从图书馆文献中的理论沉淀,到传统村落农耕歌与竹竿舞里畲语的“活态”实践,同学们全方位触摸到畲语传承的温度与脉络。畲语,作为畲族文化的“活化石”,虽面临传承挑战,但有一代代守护者的坚守、文献的系统梳理、民俗实践的浸润,定能在新时代焕发生机,让畲族文化的独特魅力在传承中历久弥新、愈发璀璨!

成员心得体会

这次畲语调研实践中,我们深入村落,聆听独特的畲语发音与古老歌谣,惊叹于其作为文化基因的魅力;面对传承断层、代际传承困难的现状,我们更感保护之紧迫。我注意到,仍有许多人在默默坚守,为它的传承与传播倾注心力。这不仅是一次语言记录,更是对民族文化根脉的守护。这次实践让我深刻体会到,守护如畲语这般珍贵的文化瑰宝,青年一代责无旁贷。

——23英师4班刘佳丽

这次实践,让我充分感受到家乡的畲族文化的魅力,畲族文化的神秘面纱也在我的面前逐渐揭开。畲歌传承人对本民族和民族文化的热爱更是让我看到了畲语的传承传播的光明前景。还有社会各行各业的畲族人民也在通过继承民族器物文化、风俗传统推广着自己的民族语言。相信畲语的未来必然一路坦途。

——— 23英师4班 陈涛

畲语没有文字,全靠代代口传心授,这份传承的不易更显珍贵。实践过程中,我们看到越来越多人加入守护队伍:有研究者伏案整理畲语词汇,有媒体人用镜头记录民歌故事,还有普通民众主动学唱畲歌。这份跨越身份的共同关注,让我深切感受到畲语传承不再是少数人的坚守,而是成了更多人心中的牵挂。未来,我也想化作其中一份子,让畲语的韵律穿透时光,在更广阔的天地间回响。

——23英师5班 林芊乐�

“畲语传韵·史脉传情”浙江外国语学院

赴景宁畲乡社会实践团队

指导教师:杨沁儿

团队成员:

24英语7班 黄海睿

24英语7班 方 舟

23英师5班 林 轩

23英师5班 林芊乐

23英师4班 刘佳丽

23英师4班 陈 涛